|

|

Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein Konflikt um Hegemonie oder Gleichgewicht zwischen den Mächten Europas und zugleich ein Religionskrieg. In ihm entluden sich sowohl die Gegensätze zwischen der Katholischen Liga und der Protestantischen Union innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch der habsburgisch-französische Gegensatz auf europäischer Ebene. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Verbündeten in Deutschland trugen die habsburgischen Mächte Österreich und Spanien ihre dynastischen Interessenkonflikte mit Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden aus.

Die Feldzüge und Schlachten fanden überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches statt. Die Kriegshandlungen selbst, aber auch die durch sie verursachten Hungersnöte und Seuchen verheerten und entvölkerten ganze Landstriche. In Süddeutschland etwa überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen benötigten einige vom Krieg betroffene Territorien mehr als ein Jahrhundert, um sich von dessen Folgen zu erholen. Der Dreißigjährige Krieg endete mit dem Westfälischen Frieden am 24. Oktober 1648.

|

Nach der ersten Phase der Reformation, die Deutschland konfessionell gespalten hatte, versuchten die katholischen und protestantischen Landesherren zunächst eine für beide Seiten akzeptable Verfassungsordnung und ein Mächtegleichgewicht zwischen den Konfessionen im Reich zu finden. Im Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 einigten sie sich schließlich auf den Grundsatz cuius regio, eius religio ("Herrschaft bestimmt das Bekenntnis"). Seither waren das katholische und das lutherische Glaubensbekenntnis als gleichberechtigt anerkannt, nicht jedoch das reformierte.

Mit der weiteren Ausbreitung der Reformation gegen Ende des 16. Jahrhunderts und dem gleichzeitigen Wiedererstarken des Katholizismus in der Gegenreformation schwand jedoch zunehmend die Bereitschaft zum Kompromiss. Die Protestanten sahen sich insbesondere durch den sogenannten geistlichen Vorbehalt benachteiligt, der ohne ihre Zustimmung, auf Anordnung des Kaisers in den Religionsfrieden eingefügt worden war. Er bestimmte, dass geistliche Territorien vom Grundsatz "cuius regio, eius religio" ausgenommen sein sollten und geistliche Fürsten, die zum Protestantismus übertraten, ihre Herschaftsrechte aufgeben mussten. Im Kurfürstentum Köln kam es über diese Frage in den 1580er Jahren sogar zum Krieg. Die Katholiken wiederum beklagten die häufigen Verstöße gegen diese Regelung und verlangten immer nachdrücklicher die Restitution des von protestantischen Landesherren entfremdeten geistlichen Besitzes.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts strebte – sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite – neue Generation von Fürsten danach, mit Gewalt die eigene Position auf Kosten der Gegenseite auszubauen oder verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Dazu kam das Bestreben der Calvinisten nach reichsrechtlicher Gleichstellung ihrer Konfession. Verschärft wurde die Lage in Deutschland zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch eine Wirtschaftskrise sowie durch dynastische Konflikte, die weit über den konfessionellen Gegensatz hinausgingen.

|

Dynastische Gegensätze

Kardinal Richelieu König Ludwig XIII. Kaiser Ferdinand II.Koenig Philip II. von Spanien

Dynastische Gegensätze

Kardinal Richelieu König Ludwig XIII. Kaiser Ferdinand II.Koenig Philip II. von Spanien

Richelieus außenpolitische Hinwendung zu den protestantischen Mächten während des Dreißigjährigen Krieges machte der streng katholische König allerdings nur zögerlich mit.

|

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts versuchte Frankreich sich aus der Umklammerung durch die Habsburgischen Territorien – Spanien, die Niederlande und die Freigrafschaft Burgund – zu lösen. Der habsburgisch-französische Konflikt um die Vorherrschaft überlagerte bis zum 18. Jahrhundert alle anderen Auseinandersetzungen in Europa, so auch den Dreißigjährigen Krieg. Beide Seiten suchten sich dabei ihre Verbündeten auch jenseits konfessioneller Grenzen. So unterstützte das katholische Frankreich die protestantischen Niederlande, die seit 1568 einen Unabhängigkeitskrieg – den so genannten Achtzigjährigen Krieg – gegen die spanische Linie der Habsburger führten, deren Oberhaupt die römisch-deutsche Kaiserkrone trug. Nach fast 40 Jahren Krieg schlossen Spanien und die Niederlande 1609 einen Waffenstillstand, der aber auf zwölf Jahre befristet war.

|

Verschärfung der Konfliktlage Verschärfung der Konfliktlage  Herzog Maximilian I. von Bayern Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz

Herzog Maximilian I. von Bayern Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz

Während der erneute Ausbruch des Kampfes um die Niederlande absehbar war, verschärften sich die konfessionellen Gegensätze im Reich: Im Jahr 1608 untersagte der protestantische Rat der Stadt Donauwörth den Katholiken die Ausübung ihres Glaubens. Daraufhin wurde über die Stadt die Reichsacht verhängt. Herzog Maximilian I. von Bayern führte Donauwörth gewaltsam zum katholischen Glauben zurück. Als direkte Reaktion darauf schlossen sich die meisten protestantischen Reichsstände zur Protestantischen Union zusammen, um den Bestrebungen zur Rekatholisierung evangelischer Gebiete entgegenzutreten. Führer der Union war der calvinistische Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz. Die protestantischen Fürsten betrachteten die Union vor allem als Schutzbündnis, das notwendig geworden war, da alle Reichsinstitutionen wie das Reichskammergericht infolge der konfessionellen Gegensätze blockiert waren, und sie den Friedensschutz im Reich nicht mehr als gegeben ansahen.

Im Gegenzug schlossen sich 1609 die katholischen Reichsstände unter der Führung Maximilians I. von Bayern – einem Wittelsbacher wie Friedrich V. – zur Katholischen Liga zusammen. Die Liga wollte das bisherige Reichssystem aufrechterhalten und das Übergewicht des Katholizismus im Reich bewahren.

Konfessionelle und dynastische Spannungen hatten mittlerweile in ganz Europa ein enormes Konfliktpotenzial angehäuft. Diese Spannungen hätten sich beinahe bereits 1610 im Jülich-Klevischen Erbfolgestreit entladen und zum Ausbruch eines großen, gesamteuropäischen Krieges geführt. Vorerst aufgehalten wurde diese Entwicklung durch die Ermordung des französischen Königs Heinrich IV., der die treibende Kraft hinter dem anti-habsburgischen Bündnis gewesen war.

|

Der Krieg beginnt - und sollte 30 Jahre dauern.

Der Krieg beginnt - und sollte 30 Jahre dauern.

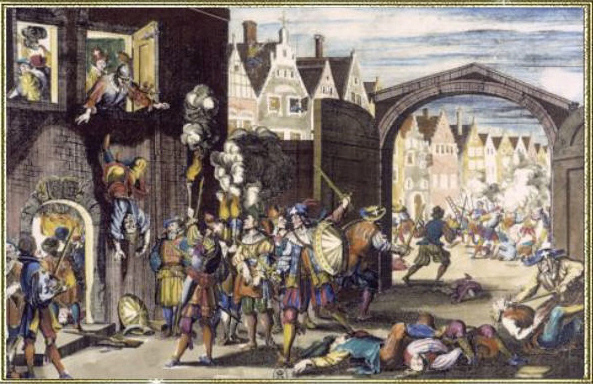

Der Auslöser, der zum Ausbruch des großen Krieges führte, war schließlich der Aufstand der mehrheitlich protestantischen böhmischen Stände im Jahr 1618. Im Streit um die Nutzung einer Kirche in dem böhmischen Dorf Braunau hatte der streng katholische, gegenreformatorisch gesinnte österreichische Erzherzog und König von Böhmen Ferdinand II., der 1619 zum Kaiser gewählt werden sollte, den Majestätsbrief widerrufen, der den Protestanten in Böhmen Religionsfreiheit zugesichert hatte.

|

Gegen diese Maßnahme schritt eine Gruppe protestantischer Adliger im Mai 1618 zu einer in Böhmen traditionellen Form des Protests: Sie warfen die kaiserlichen Räte Martinitz und Wilhelm Slavata sowie einen Sekretär aus dem Fenster der Böhmischen Kanzlei in der Prager Burg. Die Räte überlebten den Fenstersturz, was die protestantische Publizistik später einem Misthaufen im Burggraben, die katholischer Seite dagegen dem Schutz der Muttergottes zuschrieb. Dieser Zweite Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 gilt bis heute als Auslöser des Krieges.

Die böhmischen Stände beriefen sich auf ihr angestammtes Recht, ihren König selbst zu wählen, und erklärten 1619 Ferdinand für abgesetzt. Statt seiner wählten sie den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, das Oberhaupt der Protestantischen Union im Reich zum neuen König von Böhmen. Beeinflusst von seinem Minister, Christian I. von Anhalt-Bernburg, akzeptierte der 23-jährige Friedrich die Wahl, erhielt von den protestantischen Reichsständen nach der Unterzeichnung des Ulmer Vertrags jedoch nicht die erhoffte militärische Unterstützung. Dennoch zog Friedrich in Prag ein, da er auch auf die Unterstützung der mehrheitlich calvinistischen Niederlande, und seines Schwiegervaters, König Jakobs I. von England, hoffte. Aber auch diese Erwartungen erfüllten sich nicht, so dass Friedrich und die böhmischen Stände weitgehend auf sich allein gestellt waren.

|

Der Aufstand der böhmischen Stände stellte die kaiserliche Vorherrschaft grundsätzlich in Frage. Ferdinand II. konnte dies nicht akzeptieren, ohne seine Macht im Reich zu gefährden. Da ihm aber selbst die Mittel für einen Krieg mit Friedrich V. und den böhmischen Ständen fehlten, schloss er mit Maximilian I. von Bayern den Vertrag von München. Demnach sollte der Herzog den böhmischen Aufstand mit einer Armee der Katholischen Liga niederschlagen. Im Gegenzug sollte der bayerische Wittelsbacher die Kurwürde seines pfälzischen Vetters Friedrich erhalten und die Oberpfalz für Bayern annektieren dürfen.

|

Mit der Entsendung der Liga-Truppen unter der Führung des bayerischen Feldherrn Johann Tserclaes Tilly nach Böhmen trat der Konflikt endgültig in die kriegerische Phase ein. Am 8. November 1620 fand am Weißen Berg vor den Toren Prags die erste große Schlacht des Krieges statt: Die zahlenmäßig weit überlegenen Truppen der Liga besiegten das böhmischen Ständeheer; Friedrich von der Pfalz musste, nach weniger als einem Jahr auf dem böhmischen Thron, aus Prag fliehen und ging als "Winterkönig" in die Geschichte ein.

|

Alle Beteiligten waren entscheidende Schritte zu weit gegangen: Ferdinand II., der seine katholische Überzeugung über Frieden und Kompromiss in seinem Herrschaftsbereich stellte; Friedrich V., der eine Krone akzeptierte, die traditionell den Habsburgern zustand, wohl wissend, dass Ferdinand II. schon aus Gründen der Reputation nicht kampflos auf sie verzichten konnte; und schließlich Maximilian I., der die Unterstützung des Kaisers von Forderungen abhängig machte, die das Mächtegleichgewicht im Reich so stark zugunsten des Katholizismus verschieben mussten, dass die protestantischen Fürsten dies nicht würden hinnehmen können.

|

Der Dreißigjährige Krieg entstand aus einem innerterritorialen Streit zwischen Landständen und Zentralgewalt, entwickelte sich dann zu einem überegionalen Konflikt innerhalb des Römisch-Deutschen Reichs und schließlich zu einem gesamteuropäischen Krieg. Obwohl zunächst religiös begründet, wurde in seinem Verlauf des Krieges schon bald offenbar, dass er aus rein machtpolitischen Gesichtspunkten geführt wurde. Auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs bekriegten sich zwei Machtblöcke, die beide von katholischen Mächten geführt wurden: die spanischen und österreichischen Habsburger einerseits und Frankreich andererseits.

Insgesamt folgten in den 30 Jahren von 1618 bis 1648 vier Konflikte aufeinander, die von der Geschichtswissenschaft nach den jeweiligen Gegnern des Kaisers und der Habsburger Mächte als Böhmisch-Pfälzischer, Dänisch-Niedersächsischer, Schwedischer und Schwedisch-Französischer Krieg bezeichnet wurden. Zwei Versuche den Konflikt zu beenden, der Friede von Lübeck 1629 und der Friede von Prag 1635 scheiterten daran, dass sie nicht die Interessen aller direkt oder indirekt Beteiligten berücksichtigt hatten. Dies gelang erst dem gesamteuropäischen Friedenskongress von Münster und Osnabrück 1641-1648.

|

Anfänglich erschien es so, als würden die böhmischen Stände mit ihrem Aufstand erfolgreich sein. Das böhmische Heer unter Heinrich Matthias von Thurn drang in die österreichischen Stammlande der Habsburger ein und stand am 6. Juni 1619 vor Wien. Besonders der mit den Böhmen verbündete Fürst von Siebenbürgen, Bethlen Gábor, machte Kaiser Ferdinand II. schwer zu schaffen. Erst als dem Kaiser im Münchner Vertrag vom 8. Oktober 1619 die Unterstützung Maximilians I. von Bayern versprochen wurde, der protestantische Kurfürst von Sachsen, Johann Georg I., an die Seite des Kaisers trat und die in der Union zusammen-

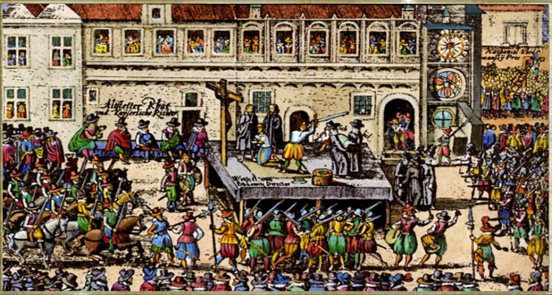

geschlossenen protestantischen Reichsstände Friedrich V. von der Pfalz nicht adäquat zu Hilfe kamen (Ulmer Vertrag), wendete sich das Kriegsblatt. In der Schlacht am Weißen Berg wurde das Heer der böhmischen Stände unter Christian I., Fürst von Anhalt-Bernburg, von den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Tilly und Karl Bonaventura Graf von Buquoy schwer geschlagen. Nach der Schlacht floh Friedrich aus Böhmen, über ihn wurde die Reichsacht verhängt. Ein Großteil der aufständischen böhmischen Adeligen wurde am 21. Juni 1621 hingerichtet. Schon vorher hatte sich die Protestantische Union aufgelöst.

|

In der Schlacht am Weißen Berg wurde das Heer der böhmischen Stände unter Christian I., Fürst von Anhalt-Bernburg, von den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Tilly und Karl Bonaventura Graf von Buquoy schwer geschlagen.

|

Die noch verbliebenen protestantischen Heerführer Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, der "tolle Halberstädter" genannt, und Ernst von Mansfeld setzten den Krieg außerhalb Böhmens fort. In den pfälzischen Erblanden des "Winterkönigs" konnten die protestantischen Truppen zunächst die Schlacht bei Mingolsheim (27. April 1622) für sich entscheiden. In den folgenden Monaten erlitten sie jedoch schwere Niederlagen in der Schlacht bei Wimpfen (6. Mai 1622) und der Schlacht bei Höchst (20. Juni 1622). Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel und Ernst von Mansfeld traten daraufhin in niederländische Dienste und setzten sich dorthin in Bewegung. Auf dem Marsch trafen sie auf ein spanisches Heer, welches sie in der Schlacht bei Fleurus (29. August) besiegten. Die Pfalz konnte nicht gehalten werden und Friedrich V. verlor am 23. Februar 1623 die Kurwürde, die auf Maximilian von Bayern übertragen wurde. Christian von Halberstadt erlitt bei Stadtlohn erneut eine verheerende Niederlage und seine dezimierten Truppen waren fortan für die Kaiserlichen kein ernstzunehmender Gegner mehr.

|

Ein Großteil der aufständischen böhmischen Adeligen wurde am 21. Juni 1621 hingerichtet.

Ein Großteil der aufständischen böhmischen Adeligen wurde am 21. Juni 1621 hingerichtet.

Nachdem die protestantischen Heere im Reich eine Niederlage nach der anderen erlitten hatten, griff nun Christian IV. von Dänemark zu den Waffen. Er drängte die protestantischen Fürsten Norddeutschlands zu einem Bündnis und ließ sich zum Obersten des Niedersächsischen Reichskreises wählen. Mit seinem Verbündeten Ernst von Mansfeld plante er einen Feldzug, der sich zunächst gegen Thüringen und dann gegen Süddeutschland richten sollte. Wie die Böhmen und Friedrich von der Pfalz wartete aber auch Christian vergeblich auf nennenswerte Unterstützung durch andere protestantischer Mächte. Zudem sah er sich im Sommer 1626 statt dem einen Heer der Liga noch einer zweiten Armee gegenüber, die der kaiserlichen Feldherr Albrecht von Wallenstein aufgestellt hatte. Am 27. August 1626 erlitten die Dänen in der Schlacht bei Lutter am Barenberge eine vernichtende Niederlage gegen Tilly, die sie die Unterstützung ihrer deutschen Verbündeten kostete.

|

Feldherr Wallenstein Der siegreiche Feldherr Tilly. Feldherr Tilly.

Feldherr Wallenstein Der siegreiche Feldherr Tilly. Feldherr Tilly.

Bereits am 25. April 1626 hatte Wallenstein Christians Verbündeten Ernst von Mansfeld in der Schlacht an der Dessauer Elbbrücke besiegt. Mansfeld gelang es danach noch einmal, ein Heer aufzustellen, mit dem er nach Süden auswich. In Ungarn beabsichtigte er, seine Truppen mit denen Bethlen Gabors zu vereinigen, um anschließende Wien anzugreifen. Doch Wallenstein verfolgte den Söldnerführer und zwang in schließlich zur Flucht. Kurz darauf starb Mansfeld in der Nähe von Sarajewo. Im Sommer 1627 stieß Wallenstein in wenigen Wochen nach Norddeutschland und auf die Halbinsel Jütland vor. Nur die dänischen Inseln blieben von den Kaiserlichen unbesetzt, da sie nicht über Schiffe verfügten. 1629 schloss Dänemark den Frieden von Lübeck und schied aus dem Krieg aus.

Die protestantische Sache im Reich schien verloren. Wie 1623 Friedrich von der Pfalz, so wurden nun die mit Dänemark verbündeten Herzöge von Mecklenburg für abgesetzt erklärt. Ihre Landesherrschaft übertrug der Kaiser auf Wallenstein, um damit seine Schulden bei ihm zu begleichen. Gleichfalls 1629 erließ Ferdinand II. das Restitutionsedikt, das die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer vorsah. Das Edikt markiert zugleich den Höhepunkt der kaiserlichen Macht im Reich und den Wendepunkt des Krieges, denn es fachte den schon gebrochenen Widerstand der Protestanten erneut an und führte ihnen Verbündete zu, denen Kaiser und Liga am Ende nicht gewachsen waren.

|

Nachdem mit Dänemark eine Ostseemacht aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgeschieden war, sah Gustav Adolf von Schweden die Chance gekommen seine hegemonialen Ansprüche in Nordosteuropa durchzusetzen. Er landete mit seiner Armee am 4. Juli 1630 auf Usedom und zwang Pommern, Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen zu einem Bündnisvertrag. Am 17. September 1631 trafen die Schweden bei Breitenfeld auf die kaiserlichen Truppen unter Tilly, der noch kurz zuvor die Stadt Magdeburg dem Erdboden gleich gemacht hatte. Tilly wurde vernichtend geschlagen und konnte auch im folgenden Jahr den Vormarsch der Schweden in Süddeutschland nicht aufhalten. In der Schlacht bei Rain am Lech wurde er verwundet und zog sich nach Ingolstadt zurück, wo er am 30. April an den Folgen der Verwundung starb. Die Schweden versuchten die Stadt einzunehmen, was ihnen jedoch nicht gelang. Diesen Zeitvorsprung nutzte Kurfürst Maximilian, um von Ingolstadt nach Regensburg zu ziehen und es zu besetzen. Die Schweden drangen daraufhin bis München vor und bedrohten Österreich.

|

Der charismatische schwedische König verlor in der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 das Leben.

Der charismatische schwedische König verlor in der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 das Leben.

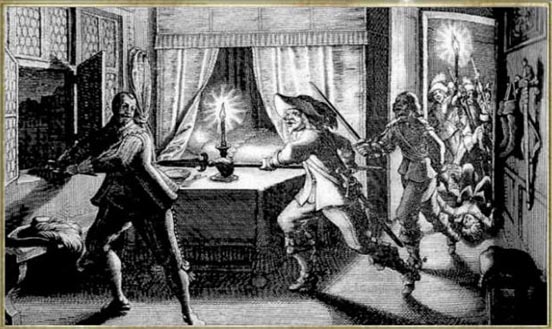

In dieser für den Kaiser gefährlichen Situation ernannte er den 1630 auf dem Reichstag von Regensburg entlassenen Wallenstein erneut zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen (April 1632). Wallenstein gelang es tatsächlich Gustav Adolf Paroli zu bieten. Der charismatische schwedische König verlor in der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 das Leben. Die Herrschaft für die noch unmündige Christine von Schweden, Tochter Gustav Adolfs, übernahm Axel Oxenstierna. Dieser schloss mit den Protestanten des fränkischen, schwäbischen und rheinischen Reichskreises den Heilbronner Bund (1633–1634) und führte den Kampf weiter. Sein fähigster Gegner Albrecht von Wallenstein wurde am 26. Februar 1634 in Eger ermordet. Im selben Jahr konnten die kaiserlichen Armeen in der Schlacht bei Nördlingen den ersten wirklich großen Sieg über die Schweden unter dem bedeutenden Feldherrn Bernhard von Sachsen-Weimar

Die protestantischen Reichsstände, zuallererst Kursachsen, brachen im Jahre 1635 aus dem Bündnis mit Schweden aus und schlossen mit Kaiser Ferdinand II. den Prager Frieden, der die Aussetzung des Restitutionsedikts von 1629 für vierzig Jahre beinhaltete. Man beschloss auch nun gemeinsam gegen die Feinde des Reiches vorzugehen. Der Dreißigjährige Krieg hörte damit endgültig auf ein Krieg der Konfessionen zu sein, da sich ab 1635 die protestantischen Schweden mit den katholischen Franzosen im Vertrag von Wismar verbanden, um gemeinsam die kaiserliche Macht der Habsburger einzudämmen.

|

Albrecht von Wallenstein wurde am 26. Februar 1634 in Eger ermordet.

Albrecht von Wallenstein wurde am 26. Februar 1634 in Eger ermordet.

In dieser Situation fürchtete Frankreich nun, dass der Konflikt durch einen möglichen Friedensschluss des Reiches mit Schweden zum Vorteil des Kaisers ausgehen würde. Daher entschloss man sich in Paris zum Angriff auf das Reichsgebiet. 13 Jahre dauerten die folgenden, als Französisch-Schwedischer Krieg" bezeichneten Kämpfe auf deutschem Boden noch an, ohne dass es eine entscheidende Schlacht und einen militärischen Sieger gab. Ab 1643 verhandelten die Kriegsführenden Parteien – Deutschland, Frankreich und Schweden – in Münster und Osnabrück über einen möglichen Frieden. Die Verhandlungen und Kämpfe dauerten aber noch fünf Jahre an; erst 1648 wurde dann der "Westfälische Frieden" verkündet. Darin wurde der Augsburger Religionsfrieden von 1555 wiederhergestellt und damit die freie Kirchenwahl festgeschrieben. Zudem wurden dem deutschen Kaiser Rechte entzogen und auf den Reichstag übertragen, die Reichsstände wurden souverän und Europa unter den im Krieg verfeindeten Mächten neu aufgeteilt.

|

Nach dreissig Jahren Krieg der so unnötig wie ein Kropf gewesen war und viele Tausenden Menschen das Leben kostete wurde 1648 endlich Friede geschlossen.

|

| | | |